(MI/Seno)

(MI/Seno)

SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR. Ada hambatan struktural dan kultural dari internal DPR dan partai politik yang membatasi perempuan untuk dipercaya menjadi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR. Pencantuman norma kuota perempuan dalam UU MD3 penting untuk menjamin kesetaraan kesempatan bagi politikus perempuan untuk bisa menjadi pimpinan DPR.

Megawati Soekarnoputri dihalangi menjadi presiden dan Puan Maharani dihalangi menjadi ketua DPR walau PDIP memenangi Pemilu 1999 dan Pemilu Legislatif 2014. Para politikus laki-laki lintas partai berkonspirasi menghalangi keduanya dan hilanglah hak untuk menjadi pemimpin. Dalam perjalanannya, para laki-laki yang merebut hak politik sebagai presiden dan ketua DPR malah tidak bertahan lama di dunia politik.

DISKRIMINASI DI LEMBAGA DEMOKRASI

Sudah pernah ada upaya melindungi hak perempuan untuk menjadi pimpinan melalui UU MD3 Tahun 2009 (UU No 27 Tahun 2009). Dalam Pasal 101 ayat (2) disebutkan bahwa pengisian AKD harus 'memperhatikan keterwakilan perempuan'. Sayangnya, dalam UU MD3 Tahun 2014 (UU No 17 Tahun 2014), frasa tersebut dihilangkan tanpa alasan substansial. Karena itu, peluang perempuan untuk duduk di kursi pimpinan AKD kini sepenuhnya bergantung pada kebijakan fraksi masing-masing. Partai politik melanggengkan akar masalah, yaitu diskriminasi sistemis.

Ketika gagasan pendirian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang saya perjuangkan berhasil terwujud pada 2009, saya hanya ditugaskan sebagai anggota meski yang paling paham tugas dan fungsi BAKN. Partai tidak mengambil jatah pimpinan di BAKN saat itu (2009-2014).

Di saat kita memperingati 80 tahun Indonesia merdeka, kita dihadapkan pada satu ironi. Indonesia membanggakan diri sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tapi diskriminasi terhadap perempuan masih bercokol di jantung lembaga legislatif: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

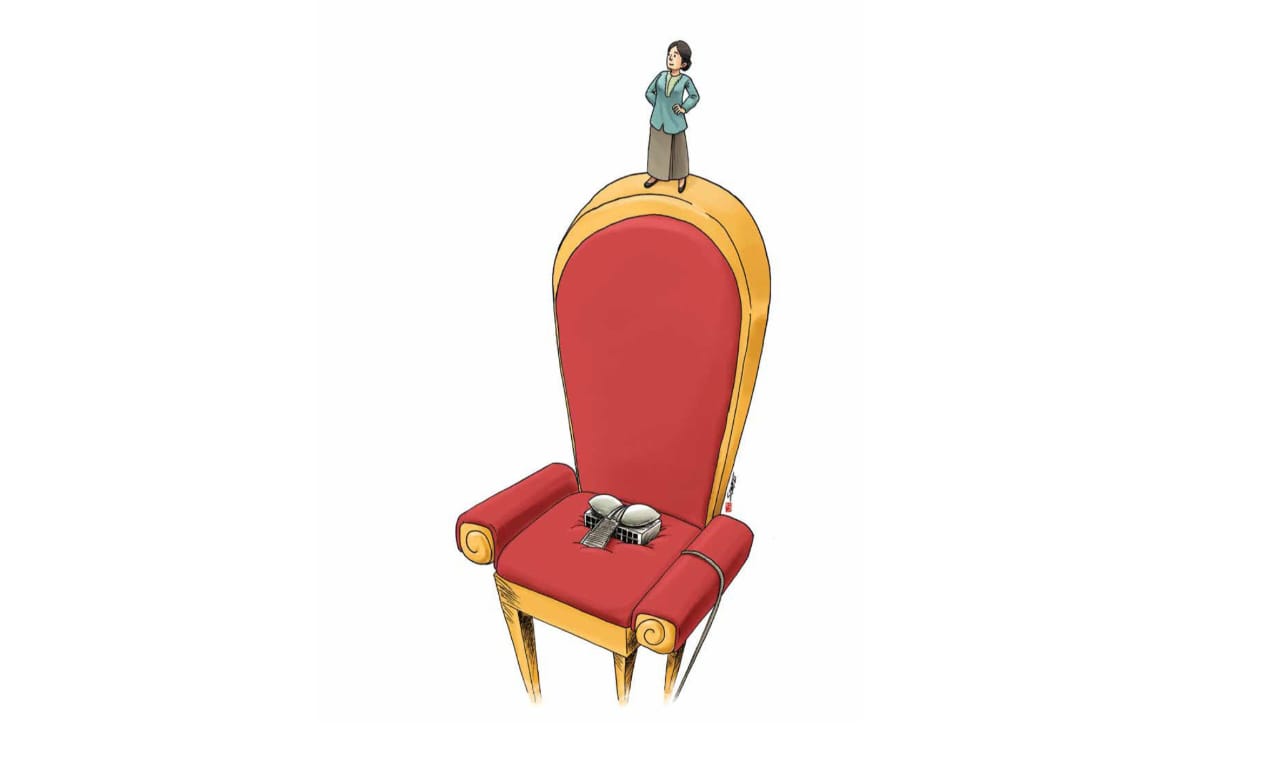

Para perempuan tidak menjabat pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD)--komisi, badan, dan panitia khusus--yang justru menjadi titik strategis pengambilan keputusan di parlemen yang merupakan simbol demokrasi.

Bagi publik, angka keterwakilan perempuan di DPR periode 2019-2024 sebesar 21% mungkin terlihat sebagai capaian. Namun, di balik angka tersebut, distribusi jabatan strategis sangat timpang. Data menunjukkan bahwa proporsi perempuan di posisi pimpinan AKD DPR berada jauh di bawah 30%, bahkan di beberapa AKD nol sama sekali.

Partai politik jelas masih mempraktikkan pola pikir patriarki dalam pembagian jabatan. Soal distribusi anggota fraksi dan penentuan pimpinan AKD bukanlah hasil seleksi terbuka berdasarkan kompetensi, melainkan berdasar pada preferensi yang bias gender.

Dengan pola yang demikian, perempuan kerap disingkirkan dengan alasan 'kalkulasi politik' atau 'kesepakatan internal' yang pada praktiknya hanyalah pembenaran untuk mempertahankan dominasi laki-laki.

Situasi itu menunjukkan bahwa tanpa norma hukum yang mengikat, upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam jabatan strategis akan terus terhambat. Prinsip meritokrasi kerap dikalahkan oleh loyalitas politik dan perempuan menjadi korban utama diskriminasi terselubung itu.

NORMA AFIRMASI VS MERITOKRASI

Angka 30% bukanlah sekadar angka. Ia lahir dari hasil riset dan advokasi global yang menyimpulkan bahwa pada titik inilah suara perempuan dalam lembaga perwakilan mulai memiliki bobot signifikan untuk mempengaruhi agenda dan kebijakan. Di bawah angka itu, perempuan cenderung menjadi minoritas simbolis (token representation) yang sulit mengubah arah kebijakan.

Dalam konteks DPR, pimpinan AKD memegang peran vital: menentukan agenda rapat, memutuskan prioritas legislasi, mengendalikan alur pembahasan, hingga memengaruhi alokasi anggaran. Jika perempuan absen dari posisi itu, perspektif dan kepentingan perempuan akan sulit masuk kebijakan strategis meskipun jumlah anggota perempuan di DPR meningkat.

Penghapusan norma 30% dalam pimpinan AKD DPR sejak revisi UU MD3 pasca-2014 telah berdampak nyata. Pada periode 2014-2019 dan 2019-2024, jumlah perempuan di kursi pimpinan AKD stagnan atau menurun, sementara isu-isu strategis terkait dengan perempuan, anak, dan kelompok rentan sering tersisih dalam prioritas pembahasan.

Ironisnya, banyak partai politik yang secara retoris mendukung kesetaraan gender, bahkan memasukkannya dalam platform resmi, tetapi dalam praktik pembagian jabatan strategis justru mengabaikannya. Partai menjadi gerbang pertama diskriminasi dan ketiadaan norma hukum membuat pintu itu semakin sulit ditembus.

Konstitusi mendukung afirmasi (Pasal 28H dan 28I), sedangkan menurut Lima Tingkatan Pemberdayaan Perempuan (Longwe, 1991) pemberdayaan yang paling penting kalah penguatan kontrol. Artinya, afirmasi perempuan dalam pencalegan harus digenapi dengan afirmasi di tingkat kepemimpinan.

Norma 30% perempuan di pimpinan AKD harus dikembalikan, bahkan diperkuat. Hal tersebut akan memperbaiki kualitas demokrasi. Keterwakilan perempuan yang memadai memastikan kebijakan mencerminkan kebutuhan seluruh rakyat, bukan hanya setengahnya.

Dampak yang lebih penting, pencantuman norma tersebut ialah sebagai koreksi terhadap ketidakadilan struktural yang dihadapi perempuan di dunia politik. Norma tersebut akan menjadi alat hukum untuk melawan praktik diskriminasi terhadap kader perempuan, baik di partai maupun lembaga DPR yang didominasi laki-laki.

Dalam situasi demikian, menjadi aneh jika pencantuman norma afirmasi tersebut bertentangan dengan prinsip meritokrasi. Playing field antara laki-laki dan perempuan di dunia politik jelas tidak sama sehingga kebijakan afirmasi bagi perempuan justru mendapat pembenaran dan menjadi keharusan.

Pencantuman norma tersebut juga akan dapat memberikan kepastian dan perbaikan akuntabilitas bagi lembaga DPR. Tanpa norma, komitmen kesetaraan gender hanya bergantung pada goodwill partai yang sifatnya fluktuatif dan terbukti tidak bisa diharapkan hingga 80 tahun Indonesia merdeka.

Di Skandinavia, afirmasi 30% perempuan dalam politik tidak diperlukan karena parpol-parpol di sana sudah pro kesetaraan gender. Itu jauh berbeda dengan kondisi di Amerika Latin dan negara-negara lainnya yang indeks kesetaraan gendernya masih rendah.

Banyak negara yang sukses mendorong keterwakilan perempuan melalui kombinasi aturan kuota dan mekanisme penegakan. Misalnya, di Rwanda, keberadaan kuota perempuan di parlemen disertai penempatan di posisi strategis membuat negara tersebut kini memimpin dunia dengan proporsi perempuan legislatif di atas 60%. Di Eropa, beberapa negara mewajibkan partai menempatkan perempuan di posisi eksekutif komisi parlemen.

Indonesia punya preseden positif: saat norma 30% masih berlaku di UU MD3, representasi perempuan di pimpinan AKD meningkat signifikan. Artinya, kita tidak memulai dari nol; kita hanya perlu mengembalikan dan memperkuat kebijakan yang terbukti efektif.

Kita tidak boleh membiarkan diskriminasi gender ini berlanjut dan bahkan memburuk. DPR periode berikutnya harus menjadikan pengembalian norma 30% perempuan di pimpinan AKD sebagai bagian dari revisi UU MD3. Hal itu bisa dimulai ketika MK memenangkan gugatan kelompok sipil untuk tujuan tersebut.

Partai politik juga harus sadar untuk menempatkan perempuan di posisi strategis bukanlah pemberian belas kasihan, melainkan pengakuan atas kapasitas dan kontribusi mereka. Demokrasi Indonesia akan semakin rapuh jika setengah dari rakyatnya terus dihalangi untuk memegang kendali pada level pengambilan keputusan tertinggi di parlemen.

Mengembalikan norma 30% perempuan di pimpinan AKD DPR ialah langkah konkret untuk menghentikan diskriminasi struktural yang telah berlangsung terlalu lama. Tanpa keberanian politik untuk menetapkannya kembali, kita hanya akan melanjutkan demokrasi yang pincang--demokrasi yang meminggirkan setengah dari rakyatnya dari panggung utama kekuasaan.

1 hour ago

1

1 hour ago

1